小说文本阅读的几个视角

文字,是开在人世间最美的花朵,是轮回中不朽的华章。文字的世界是美好的,而在一间安静的教室里,做一名心平气和的老师,带领一群思想自由的孩子走进语文的世界,让眼睛浸泡在铅字中,让耳朵浸泡在读书声中,让心灵和大脑震撼在感动和思维中,则是一件更加美好的事情。

《语文课程标准》明确指出:阅读是学生的个性化行为。阅读教学应引导学生钻研文本,在主动积极的思维和情感活动中,加深理解和体验,有所感悟和思考,受到情感熏陶,获得思想启迪,享受审美乐趣。

有人说,小说是生命旅途中的一面镜子。关于小说的阅读又有哪些方法可供大家参考呢?

一、常规阅读,关注小说写法

小说常规阅读的关注点一般有情节、人物形象、作品内涵、小说的写法,比如:环境描写、动作描写、语言描写、心理描写等。通过关注人物的语言、动作、心理活动来帮助我们深入理解人物形象。如统编版六年级上册《穷人》一课,学生通过读文中对桑娜这一人物形象的描写,来感受她对丈夫的担心、体贴以及对邻居的关心。我们还可以通过小说的情节感受人物形象,如统编版六年级上册《在柏林》从老妇人傻傻数数,小姑娘嗤笑,到后来老兵说出真相后寂静的车厢,这些情节让我们感受到悬念给人带来的阅读兴趣。当然,这些人物也可以通过周围人的反应来体会特点。再如统编版五年级下册《刷子李》中曹小三在观察师傅刷墙时,从崇敬到到质疑再到崇敬的心理变化,侧面反映出刷子李的高超技艺。当然,阅读小说时我们也可以带着自己渴望解答的问题去读,边读边思考,达到基本读懂的目的。如在读《女娲补天》这篇文章时,可以让学生先观察插图,然后引出疑问,①女娲为什么补天?②女娲怎样补天?③结果怎样?等等,让学生带着这些问题去读课文,使他们不盲目、有目地读。这样一来,学生都知道必须带着问题去读。

二、文本细读,触摸真实历史

小说承载着历史变革,记录着社会发展的原生态。一部小说就是一个社会阶段详实生动的再现,所以读小说可以读出社会的发展和历史的变革。我们以这个依据作为小说的切入点,可以引导学生进行社会调查报告,甚至可以开始分小组进行相关的专项研究,让小说成为社会历史现实状况的佐证材料,深刻地还原历史。

我们以课标推介阅读的长篇名著《骆驼祥子》为例。

细节 一:话说“洋车夫”的职业特点

作家老舍通过祥子一个人坎坷、悲壮的一生来揭示一个职业,人们的共同命运,进而反映当时社会底层人民受剥削、受压迫、受奴役的悲惨生活,真实再现了当时的社会状况。

老北京的洋车夫指的是靠人力拉车载客的人。在老北京,洋车夫有不同的派别。《骆驼祥子》一开篇,老舍先生就为我们详细介绍了老北京的洋车夫。20年代的北京城,洋车夫也分不同的等级,按年龄可分为年轻力壮、腿脚伶俐的拉“整天儿”的高等车夫,岁数稍大、身体欠佳的拉整天儿或半天儿的体面车夫,年纪在四十以上、二十以下的力求拉出“车份儿”和“自己嚼谷”的下等车夫。

咱们现在打车,根据费用的高低可以分为:专车、出租车、黑车。与实际生活结合起来,我们发现:(1)专车司机=年轻力壮、腿脚伶俐的拉“整天儿”的的高等车夫;(2)出租车司机=拉整天儿或半天儿的体面车夫;(3)黑车司机=下等车夫。

这些理解,是要结合自己的所见所闻和社会实践才有的认识。若是不会观察生活,不能把名著阅读与生活联系起来,我们对名著的理解就是苍白的、空洞的。进行个性化阅读,就要调动自己的生活经验,挑选自己理解的突破口,学会思考,也就是要有阅读的实践性。

细节二:话说老北京的治安与物价

祥子生活于二十年代末期,他力图通过个人奋斗摆脱悲惨生活命运,最后却走向失败、堕落。这其中的最重要的一个原因就是社会因素。请在作品中找出那个年月社会治安的描写,弄清祥子的月收入,感受社会对个人命运的重要影响。

文章中写道:“西苑又来了兵”“长辛店又打上了仗”“西直门外又在拉夫”“齐化门已经关了半天” “街上铺户已都上了门,马路上站满了武装警察与保安队”。 这就是祥子生活的20年代的北京城。

据历史记载,袁世凯死后,中国开始陷入十余年的“军阀混战时期”,在 1916年 到 1928 年间中国共发生了140次战争,小到摩擦,大到大规模血战。军阀混战造成了农村的破产,老百姓生活在暴力、苛捐杂税的罪恶深渊之中。那时候,来一波大兵,烧杀抢掠,被另一波大兵赶跑了,另一波大兵继续烧杀抢掠。北京周边的农村老百姓无法专心种田,农村一片荒芜。整个中国正处于军阀混战时期,北京作为首都更是兵荒马乱。

在这样的社会中,祥子想攒够100元买一辆自己的车,可这100块钱到底要攒多久?祥子一个月能挣多少钱? 他想一天剩一角钱,攒 1000 天可以攒够 100 块钱,而100 块钱可以买一辆洋车。《鲁迅日记》中记录:鲁迅在1923年一度租用的砖塔胡同61号,3间正房月租金8元。他的女佣除了全包食宿以外月工资仅3元。包月的洋车夫跟女佣工资差不多,所以,我们可以估算祥子拉包月的话,一个月能挣3块钱。

这样的社会,如此的收入,注定了以个人奋斗为生的祥子悲剧的命运。小说阅读,我们可以把相关的历史知识、文学作品拿出来读一读,在联系、比较之中,我们会有独到的发现,深刻的感受,产生意想不到的效果。

三、探寻命运的真谛之话说祥子

时代不同,人物的命运道路不通,但对人生真谛的探寻却是相通的。祥子的人生命运又会给予我们哪些启发和思考呢?

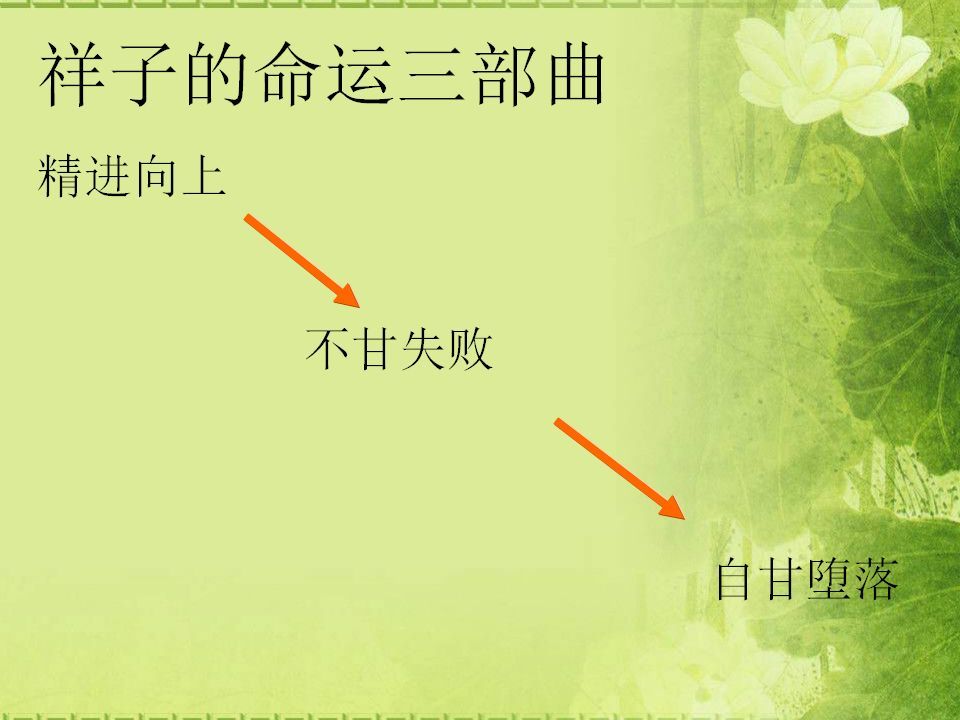

读完全书,祥子最终走向毁灭的命运悲剧无疑会给你强烈的震撼。到底是什么力量毁灭了这个曾经生气勃勃的人?悲剧的原因何在?

读完全书后,不同的学生对造成祥子悲剧命运的根源有自己不同的认识,总的来说不外乎以下几种:

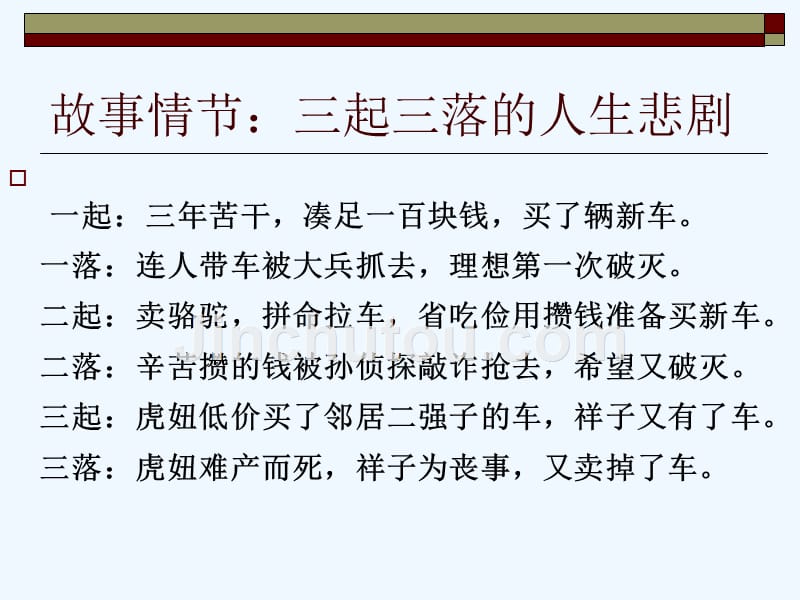

(1)老马、二强子、祥子,他们全都以拉车为职业,可他们无疑都没有过上自给自足的平凡的生活;再结合祥子买车的三起三落,大兵抢车、孙侦探敲诈,这些都说明祥子生活的社会不允许祥子成功。可见,造成祥子悲剧的根源首先在于当时的社会制度。

(2)祥子出生在一个偏僻的小农村,他狭隘保守、谨小慎微、自私,这促使他企图通过个人奋斗来改变自己的社会地位和生活命运。他只知道赚钱买车,与车无关的事他一概不问。他也曾经从老马和小马的身上看到了自己,但这只能更加促使他拼命赚钱。面对人生的十字路口,几经磨难后的祥子内心正直、善良、热心向上的力量在慢慢减退,然而自私、保守这些弊病却在他的身上萌生。可见,祥子的出身和性格也是造成其悲剧的根源之一。

(3)中国有句老俗话:一个好媳妇旺三代,一个坏媳妇毁三代。祥子被迫与虎妞结婚后,虎妞控制和占有了祥子,她的好吃懒做和对祥子畸形的爱恋是导致祥子走向堕落的外在原因之一。

另一个对祥子的堕落起到了推波助澜作用的女人是小福子。小福子死后,祥子就不再抱有任何希望,最终变成了行尸走肉。可以说,小福子的死是压垮祥子精神世界的最后一根稻草。

同学们对造成祥子悲剧命运的根源有自己不同的认识,这种认识或许不够完整,但在这个过程中,同学们都对文本作出了自己的分析判断,努力从不同的角度和层面进行阐发、质疑,有所感悟,有所思考。

四、品味地域文化和风情之话说“京味儿”

作品对老北京的人情风俗、市井生活、语言习惯等做了细致入微的描绘。请选择一个角度,摘抄相关描写,或再现老北京的风情民俗,或再现老北京的市井生活,感知“京味儿”。

最具风味的当属四合院。祥子与虎妞结婚后住进了毛家湾大杂院。“大杂院里有七八户人家,多数的都住着一间房;一间房里有的住着老少七八口。这些人有的拉车,有的作小买卖,有的当巡警,有的当仆人......老人们无衣无食,躺在冰凉的炕上,干等着年轻的挣来一点钱,好喝碗粥,年轻卖力气的也许挣得来钱,也许空手回来,回来还要发脾气,找着缝儿吵架。老人们空着肚子得拿眼泪当做水,咽到肚中去......杂院中的妇人们)怀着孕也得照常操作,只吃着窝窝头与白薯粥......屋子是那么小,墙是那么破,冷风从这面的墙缝钻进来,一直的从那面出去,把所有的一点暖气都带了走。”

阅读这段文字,除了可以让我们想象大杂院人们生活的艰难之外,还会令我们了解四合院这一北京特有的地理坐标。阅读时,我们在文本的基础上发挥想象,出现相应的画面,从而对四合院有了立体的感知。

老舍先生《北京的春节》中京味儿浓浓的语言总给读者一种亲切之感。课文中写道“孩子们准备过年,第一件大事就是买杂拌儿。这是用各种干果(花生、胶枣、榛子、栗子等)与蜜饯掺合成的。”这里的杂拌儿就是北京人熟悉的小食品。还有诸如“擦黑儿”“零七八碎儿”“玩意儿”这些具有京味特点的词语在课文中也有体现。

在这一过程中,我们紧扣文本,充分发挥自己的想象和再创造的能力,将更能身临其境的感知书中描绘的京腔京韵。可见,要进行深入化、个性化阅读,就必须紧扣文本,发挥想象,进行再创造。

综上所述,小说文本阅读的视角,它来源于每个人自主阅读的实践,来源于阅读过程中和历史知识、同类作品的联系与比较,来源于自己独特的感悟,来源于紧扣文本的想象和再创造。

请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他有关法律法规。

用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任。

本站管理员有权保留或删除评论内容。

评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。