《义务教育语文课程标准(2022年版)》于2022年4月21日由国家教育部正式颁布。与2010年版课标相比,本次课标修订的最大特点,就是基于义务教育培养目标,将党和国家的教育方针具体细化为本课程应着力培养的学生核心素养,体现正确价值观、必备品格和关键能力的培养要求。

2022年新课标指出:“义务教育语文课程培养的核心素养是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。”

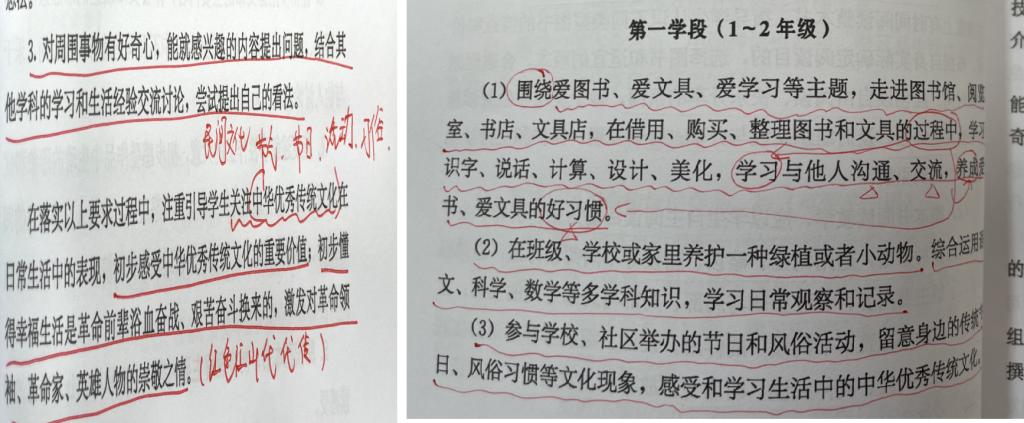

将语文课程核心素养分为四个方面,即“文化自信”“语言运用”“思维能力”“审美创造”。

文化自信是指学生认同中华文化,对中华文化的生命力有坚定信心。通过语文学习,热爱国家通用语言文字,热爱中华文化,继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,关注和参与当代文化生活,初步了解和借鉴人类文明优秀成果,具有比较开阔的文化视野和一定的文化底蕴。

将文化自信列于核心素养之首,具有深刻的政治背景和深远的历史意义。“中华文化”包括“中华优秀传统文化”“革命文化”“社会主义先进文化”三个方面的文化。

“中华优秀传统文化”是中华文化的根系与血脉,凝聚了中华民族几千年来认同并奉行的思想理念、价值观和民族精神,是中国特色社会主义植根的文化沃土。

“革命文化”是中国人民在中国共产党的领导下于革命实践中形成,并在建设、改革的进程中不断与时俱进、完善创新的物质文化和精神文化的总和,已经深深融入中华民族的血脉和灵魂,成为社会主义核心价值观的丰富滋养。

“社会主义先进文化”是指以马克思主义为指导,继承和弘扬中华优秀传统文化和革命文化,吸收借鉴世界优秀文化成果,集中体现中国人民在新的历史条件下所追求的文化。其精髓是社会主义核心价值体系。“中华文化”是语文课程的核心主题和主要内容。

部编版语文一年级下册第六单元的第一课《古诗两首》由唐代诗人白居易写的《池上》和宋代诗人杨万里的《小池》组成,本单元的主题是“夏天”,这两首古诗都是描写夏季生活的。在教学本课时,恰好是24节气中的“夏至”,我在课堂伊始,先提问孩子们知道今天是什么日子吗?果然有一名学生说出了“夏至”,我接着又追问他是怎么知道的,孩子说是早晨上学的时候爸爸告诉他的。我表扬了孩子和爸爸,也鼓励全班同学留心生活。怎么能放过这么好的“中华文化”渗透时机呢?接着孩子们的“夏至”话题,我又问孩子,夏至是什么?这下知道的孩子就多了,很多学生说出了24节气,我又问孩子们,今年北京冬奥会倒计时的数字为什么是从24开始的?孩子们立刻联想到这是因为我们中华民族有24个节气呀!看来孩子们的敏锐性都很高,这时我抓住教育契机,告诉孩子们,如果不了解中华文化,那一定不明其因。

接着我侃侃而谈介绍到:24节气是上古农耕文明的产物,蕴含了中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。它最初是依据斗转星移制定,古人根据北斗七星在夜空中的指向,指导农业生产不误时节。比如“清明前后点瓜种豆”;“芒种节气适合种植有芒的谷类作物;其也是种植农作物时机的分界点,过此即失效。芒种是一个耕种忙碌的节气,这个时节,正是南方种稻与北方收麦之时。”在历史发展中“二十四节气”被列入农历,成为农历的一个重要部分。此时,同学们对24节气的地位与重要性已经有所了解了。我能感受到孩子们内心中满满的好奇。我又抛砖引玉,简单的介绍了“夏至”:“夏至”是盛夏的起点。虽然还没有到一年当中最热的日子,但离“入伏”也不远了。从“夏至”起,经过三个“庚日”,便进入一年中最热的三伏天,所谓“夏至三庚数头伏”。气温高、湿度大、不时出现雷阵雨,是夏至后的天气特点。接着我又抛砖引玉:让孩子们课后去查阅资料夏至节气三候是什么?

第二天,孩子们的积累让我很惊喜。他们或查书籍或互联网寻找,了解“夏至”三候分别为:一候鹿角解;二候蝉始鸣;三候半夏生。鹿角解的意思是夏至日阴气生而阳气始衰,所以阳性的鹿角便开始脱落,蝉始鸣的意思是雄性的知了在夏至后因感阴气之生便鼓翼而鸣,半夏生的意思是半夏是一种喜阴的药草,代表着喜阴的生物开始出现,而阳性的生物却开始衰退。还知道了“夏至”节气之后,人们普遍会食用清补凉汤、凉茶、酸梅汤等来避暑。

学完本课之后,我继续鼓励孩子在课后积累更多关于春夏秋冬四季的古诗,感受中华诗词的魅力。我想这次与“节气”相结合的古诗学习,给孩子们留下了深刻的印象,也让孩子们对老祖先留下的文化产生了好奇与热爱,这何尝不是一种成功呢?

请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他有关法律法规。

用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任。

本站管理员有权保留或删除评论内容。

评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。